「せんべい」と「あられ・おかき」の違いとは?簡単な見分け方と核心的な見分け方

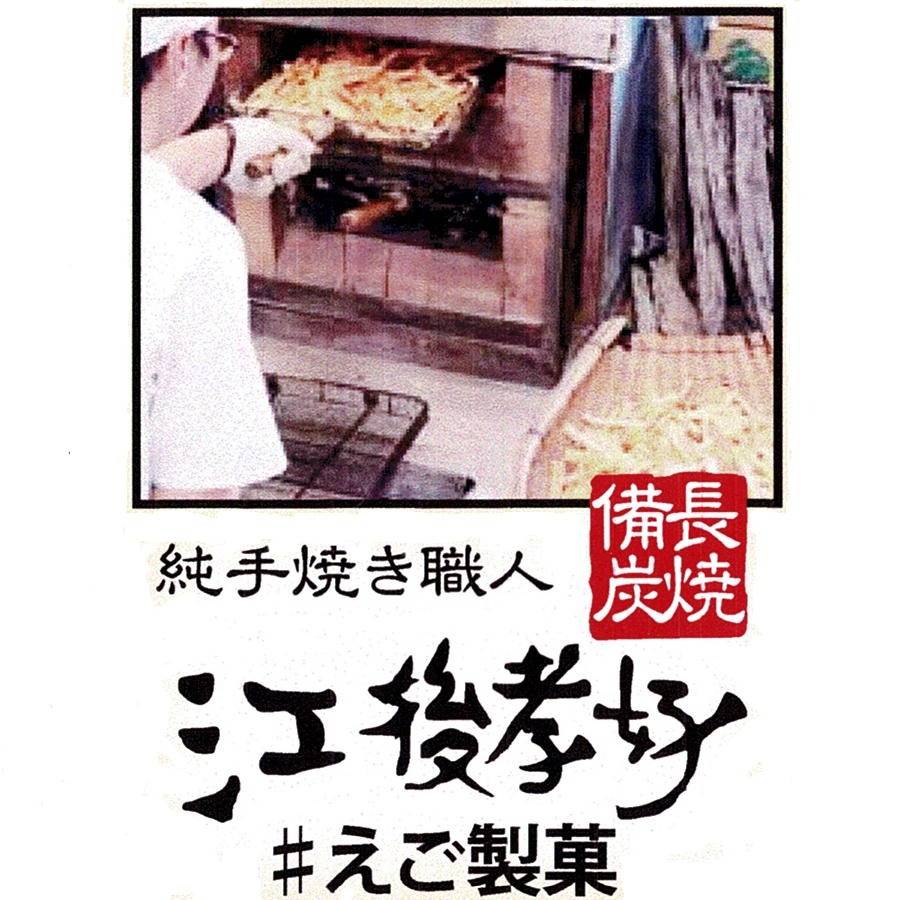

当社は「あられ・おかき」を製造販売しています。紀州備長炭を使い、三丁網で手焼きの数少ない本格的なこだわりの糯米菓です。

どこにも「せいべい」アピールはしていませんが、「ここのせんべいは美味しいね」と「せんべい」と言われることがとても多いです。

違いを説明しても、「あられ・おかき」と「せんべい」を使い分けて、意識する人は少ないです。潜在的に無意識に「せんべい」と

言葉に出てしまう方がほとんどでしょう。実際には違いがあり、区別すべきものですが、区別による弊害がないため、そして罰則や決まりが

無いために、商品名や表示の曖昧さや間違ったイメージが野放し状態になっています。

近頃、ネットニュースで屋台の「仙台牛タン」の看板を掲げた店が話題になりました。内容は提供していた商品が「牛のタン」ではなく

「豚のタン」であった事が問題になったようです。見た目や味で判別出来た人はほとんどいなかったと思います。頭から「牛タン」と

思って食べているからでしょう。ここでの問題はアレルギーが関係することが何よりの問題だと感じますが、先入観を誘導して思い込ませる

表現にも何らかの規制が必要に思います。

お客様に褒めて頂く事はとても有り難いことですが、「せんべい」と言われると製造している立場からは少し残念に感じます。

例えば、手打ちの十割そば専門店の「そば」を食べて「ここのうどうは美味しいね」と言われてるようなもので、言いたいことが分かりますが

せっかく褒めて頂いてるのに勿体なく思います。接客で訂正して、説明することはありませんが、気にしないようにするか?気にすることに

するか?迷いますが、現役職人としてここはアピールして「せんべい」と「あられ・おかき」の違いにこだわって行きたいと思います。

ではなぜ?「あられ・おかき」が「せんべい」と呼ばれるようになったか?「あられ・おかき」は全国の農村家庭の自家製の菓子でした。

近年、家庭で餅つきをしない=「あられ・おかき」を作らない、と身近にあった年末行事が無くなってきて、餅つきも自家製「あられ・おかき」も

馴染みがないものになってきた。お客様もよく「毎年、実家でよく作った」と昔話を話されます。

餅つきをする家庭では「あられ・おかき」は年末年始の餅つきの延長線上に存在します。

それに比べ、自家製で「せんべい」を作ってた家庭は少ないでしょう。お客様からの話でも聞いたことがありません。

「せんべい」は粳米が原料になり、収穫が増加した江戸時代には商売が成立してやがて一般大衆の菓子として都市部から広がりました。

機械化も進み、菓子として大衆に浸透する速度が「あられ・おかき」比べて速かったように思います。

特に関東地方では「せんべい」のイメージが「あられ・おかき」を凌駕する存在になりました。一般的には両者の違いが分からない、ネーミング

に規制がない。見た目や味で判断するほど、米菓を意識していないのが原因だと思います。

よく言われる「せんべい」のイメージは「丸い」「薄い」「かたい」「湿る」などですが、「あられ・おかき」は当てはまらないです。

「丸い」商品もありますが、ほとんど「角」ある商品です。

「薄い」商品もありますが、厚みはとても幅広いです。

「かたい」商品もありますが、もち米なので見た目以上にソフトです。

「湿る」湿りますが、備長炭の手焼きなので、とても湿りにくいです。

違いを指摘されると分かるかも知れませんが、「せんべい」のイメージが強すぎてどうしても「せんべい」と呼ばれてしまうのが現状です。

また、出身地や周りの環境の影響が大きいと思います。「あられ・おかき」に馴染みがない方は「せんべい」になってしまします。

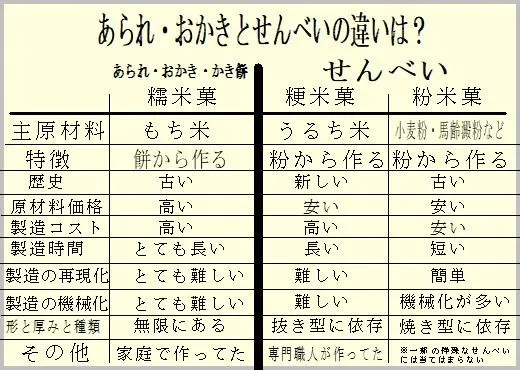

簡単な見分け方は?

商品の表示ラベルの順番と内容です。両者の違いはいろいろありますが、単純でわかりやすいのが主な原材料の違いです。

一番最初に書かれている原材料が何かで?判断します。

「あられ・おかき」はもち米です。

「せんべい」はうるち米、小麦粉、馬鈴薯粉、その他の粉などです。

干菓子の中で「あられ・おかき・かき餅」は主な原材料はもち米で、それ以外の主な原材料は「せんべい」だと思って下さい。

商品名に「せんべい・あられ・おかき・かき餅」が付いていれば、主な原材料で判断してください。

主な原材料とは表示ラベルの一番最初に書かれてる材料です。これが一番簡単な見分け方方法です。

例外的な商品名もあります。商品名が固有化してるものは「色々な原材料が使われてます」

例えば、「柿の種」は今の認識では「せんべい」でも、「あられ・おかき」でもなく、「柿の種」として独立した商品として認知されています。

最初の頃はもち米で作られていた、「あられの柿の種」ですが、原材料コストや製造難度から、うるち米で作られるようになり、主な原材料も

もち米とうるち米のどちらも存在します。「あられ」の枠から抜け出した商品になっています。このあたりも基準や決まりがないので、

「柿の種」定義は個人の認識で人それぞれだと思います。

近くのスーパーなので確認して見て下さい。

ネーミングに「あられ・おかき・かき餅」など書かれていても主な原材料がもち米で以外の商品が存在してると思います。このような商品の存在が

消費者を混乱させ、紛らわしくさせています。「アナゴ」を似ているからと言って「うなぎ」として販売するのと一緒です。しかし厳格な規制と

罰がないので野放し状態です。この状態も「せんべい」に間違えられる要因です。

これは日本独自の菓子文化を海外に発信するときの枷になります。「あられ・おかき」は日本独自の菓子です。「あられ・おかき」は日本の

お餅をお供えする文化の中から生まれた独自の干菓子です。「せんべい」とは違います。洋菓子などはしっかりと製法の規定や決まりがあり、

しっかりとした説明があります。しかし、米菓は曖昧で海外にしっかりと説明出来ないのが現状です。日本人でも「せんべい」と「あられ・おかき」

の違いをしっかりと説明出来る方は少ないでしょう。世界に広げて通用出来るように海外の方に聞かれても説明できるようにならなければいけない。

これは以前に話した「鬼滅の刃 無限列車編」のアニメの中にも言えることで、全世界で大人気になったのに、日本の菓子を間違った情報で

伝えられている。非常に残念なことで、アピールチャンスを失い、偽物を伝えてしまった。本物志向が求められる世界で取り返すことの出来ない

ことのように思います。

核心的な見分け方は?

主の原材料の違い以外に「せんべい」と「あられ・おかき」にはたくさんの違いがあります。その中で最大の特徴ある違いは「あられ・おかき」は

「餅」から作ることです。この餅から作れることが重要で、全国の農村家庭では自家製の「あられ・おかき」が広がり、多くの方が作っていました。

これは餅を食べる為に、餅つきして、食べきれない餅は「あられ・おかき」として、保存食的な食糧または、おやつなどに発展して餅つきの時期には

自家製の製造方法で各家庭の独自の食べ物になりました。一方、他の「せんべい」を含む食べ物は粉から作ります。洋菓子、麺、パンなどは穀物を

粉にして作られます。しかし、「あられ・おかき」だけは餅か作られます。糯米を粉にする必要がないのです。もちろん、米菓では「せんべい」の製法を

取り入れて、糯米を粉にして、製造する企業もありますが、本格的な「あられ・おかき」を製造する企業は粉にせずに本来の糯米の粒のまま、餅つき

をして餅にして、製造されています。この工程の一手間のある、無しが日本独自の菓子として、一般家庭に広がりをみせて、多くの方が自宅で作る

干菓子として、地方に根付いた要因だと思います。うるち米を使う干菓子もあったでしょうが、主食である米を菓子として作れる余裕がどれ程あったかは

疑問が残ります。粳米菓の歴史も米の収穫量が増えた江戸時代にならないと「粳せんべい」としての商売は難しく、自家製も極わずかだと推測されます。

粉米菓の「粉せんべい」も歴史は古いですが、一般庶民の食べ物ではなかったようです。餅を食べる方なら、誰でも簡単に「あられ・おかき」が作れる

のが「あられ・おかき」の良いところです。専門的な道具など必要なく、切って干して焼くだけで「あられ・おかき」は完成します。

餅は全国で食べられていた食べ物です。その餅から作る菓子は「せんべい」以上に知名度があったと思います。

地域によっての呼び名が「あられ・おかき・かき餅」以外にもたくさんあったでしょう。

現状では多くの方に「せんべい」と呼ばれる「あられ・おかき」ですが、少しでも違いを感じて頂けたら嬉しく思います。「おかき」言う呼び方も

製造も日本の独自文化の中で生まれた菓子です。「おかき」は日本オリジナル菓子です、このまま、「せんべい」と呼ばれるようになっていき、

「おかき」と呼ばれなくなるかも知れませんが、自分が製造してる間だけでも、「あられ・おかき」をアピールしていきたいと思います。