糯米菓の種類とは?せんべいとは違う糯米菓!味の種類は形と厚みにある

味の種類とは?大方の米菓は前回、話した内味と外味です。内味と外味で商品の種類を増やすのが

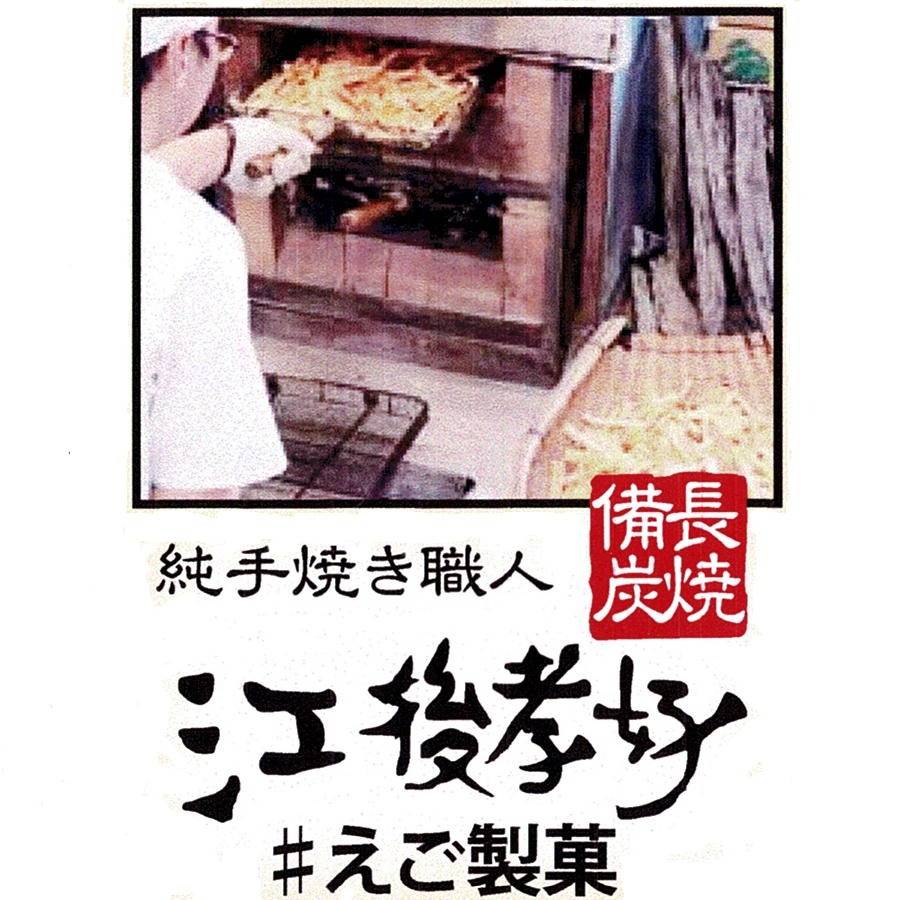

主流です。しかし、糯米菓の本当の種類とは生地の形と厚みにあります。この生地の種類をどれだけ作れるかが企業の技量が問われる所になります。もちろん、大企業になればなるほど、この生地の種類は少なくなり、小規模な企業ほど生地の数は多いです。

せんべいなどは、この生地の数は少なく、形も丸、厚みも一緒の生地が多く、内味と外味に頼らなければ種類を増やせません。店先の商品をよく見れば、似た形の物が多いことにも気づくと思います。あとは自社で製造できない形は他から仕入れたりして、品数を増やし、それでも品数を増やすために米菓以外の菓子を置くようになっていきます。

糯米菓は自由自在に形と厚みを変えて、違った生地をたくさん作ることが出来ます。しかし、実際にはたくさんの種類は作りません。作れないのが現状です。これは、機械化とリスクが関係しています。機械化すると、限定的な形と厚みしか作れなくなり、増やすことによってコストが高くなります。また生地の数は増えると、切り方、乾燥の仕方、焼き方が全てことなってくるので、作るのが難しくなります。各社10種類前後の生地を作ればあとは内味と外味で品数を増やしているところが多いと思います。糯米菓でも1種類の生地しか作らない所もあります。何種類も生地を作るのは各工程の負担になり、失敗へのリスクが高くなるので、簡単には増やせないのが現状です。

なぜ?形と厚みで味が変わるのか?同じ原材料で、醤油も一緒、ちょっと形や厚みが違いだけで別の商品になる。これが、糯米菓です。このことは、お客様が教えてくれます。よくお客様は売れ切れになった商品を買いに来ることがあります。そこで、よく似た商品をオススメするのですが、後日やはり違う味だと言って、売り切れてた商品を買っていきます。作ってる側としては、大きな違いはないように思いますが、気に入った形や厚みはお客様にとっては特別な味になるのでしょう。当店でも主な原材料は同じ、もち米なのに生地の数と内味と外味の味付けで60~80種類を店頭に並べています。一度、気に入るといつも同じ商品を買ってくださる方が多い傾向にあると思います。

最近の弊社では1度の仕込み工程で餅つきの段階で10種類前後、切断の段階で15種類以上、焼き上げた後の外味で25種類以上になります。これを月に2,3回製造するので、多種多様の品数が豊富に店頭に並びます。自社製品のみでこれだけの品数が並んでいるのも当店の特徴です。

糯米菓が他の米菓と違うのが形と厚みを多種多様に作られることです。これは、企業化になった糯米菓の最大の特徴です。せんべいと違いです。また、昔から作られている、かき餅などとの違いにもなります。あられ・おかき・かき餅とは、庶民や農家の各家庭で作られていたものです。各家庭の形や厚みがあり、それが多分、各家庭の味になっていたと思います。多種多様に作る必要もなく、失敗のリスクの軽減の為にも、毎年、同じように、同じ味に作られていました。糯米菓が企業化にともない、企業競争の中で多種多様の形と厚みを作りだし他の米菓にはできない進化をしてきました。

糯米菓の最大の特徴は多種多様の生地の数と内味と外味の3つの味を掛け合わせでこれからも愛されていくでしょう。これはせんべい(粳米菓や粉米菓)との大きな違いになります。