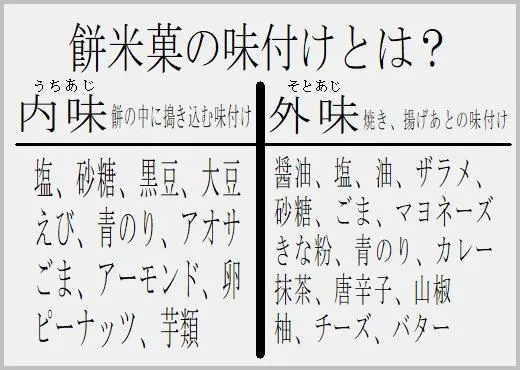

糯米菓の味付け? 内味とは?外味とは?

糯米菓の味付けとは、糯米の味以外に他の味とプラスして、おいしさを増やすことです。

内味とは?内側の味、糯米菓でいうと餅の中に原材料をプラスして、餅の味をかえることになります。見た目が分からない、味変の一番は塩です。素焼きの基本的な味付けの塩は、昔からある味付けの代表格です。あとはお菓子といえば、甘い物なので、砂糖を入れて作る砂糖餅です。年配の方からの昔話にはよく出てきた砂糖餅から作る砂糖あられです。

見た目が変わる原材料では、黒豆が代表的です。今では豆といえば、黒豆になってますし、各社が一番多く製造している製品も黒豆のおかきです。海老も人気ですが、好む地域の限定と合成着色料の問題で、一時よりは製造も減ったと思います。海老の価格もありますし、やはり赤くないと売れにくい、無添加の着色料でも安全とは言いにくくなりました。

また、青のりも超高級材料になってしまったので、昔のように使う企業も減ったと思います。

アオサだけでは口の中に広がる香りが違ってきます。あとは、胡麻類、豆類は昔からありますし、

餅の中に入れて、美味しいものは糯米菓にも合います。

内味は大企業の大量生産には不向きで、何種類も作れるものではありません。大手の内味はかなりの企業努力が必要です。内味を捨てる企業も増えてくると思います。中小の企業は頑張って内味に力を入れて、大企業には作れない味を内味に見いだして開発するのが強みに繋がります。

外味とは?外側の味、糯米菓でいうと焼いた後、揚げた後の味付けです。代表的で糯米菓には欠かせない醤油です。あられ・おかき・かき餅と言えば、醤油味が一番の人気です。近年はサラダ味が多く、スーパーマーケットなどの棚にはサラダ味が多く並んでますが、誰もが美味しいと感じるのが醤油味です。これは、今まで多くの試食販売をした結果の答えです。

今では外味は無限の数の味付けを可能にしました。糯米菓では味付けの数=品数種類とは考えません。外味はいくらでも増やせる時代になって来たので、色々な味がこれかも増えていくでしょう。簡単に言えば、市販のマヨネーズの数だけ、マヨネーズ味のあられが作れます。醤油の種類の数だけ醤油味のおかきが作れます。もちろん、自社の工夫や各社オリジナルのブレンド、独自開発など、ありますが外味だけに頼ってしまうと、同じような美味しさが増えるばかりになります。

外味の研究は大企業ほど、優秀でしっかりと研究と開発がされています。美味しさの探究は「魔法の粉」として各社の美味しさの元になっています。口の中での味の変化、時間経過での味の変化、中小の企業ではまねの出来ない事が、大企業の外味の強みです。本来の素材に関係なく、○○味を作り出していく。外味で新製品を競い合うのが主流になっています。

この内味外味は糯米菓以外の他の米菓でも当てはまります。粳米菓はほぼ一緒の感じです。糯米菓の方が味付けの幅があるように思います。液体生地の煎餅などは、焼いた後味付けは無しが多いでしょうし、ポテトチップスなどは素材や油の味も大事ですが味付けに関しては外味のみです。

糯米菓の味付けは内味も外味も豊富でその組み合わせが「あられ・おかき」の魅力のひとつでしょう。